King Crimson的规矩是,结束后当Tony开始拍观众的时候,观众才能拍照

“欢迎来到King Crimson的现场,让我们一起享受这场party。演出将分为上下两个半场以及20分钟的中场休息,中场休息的时间是在上半场之后,下半场之前。”座无虚席的Liverpool Empire Theatre中,观众大笑。

由”Lark’s Tongues in Aspic, Pt. 1“的渐强引子开场,两个半场各演足70分钟,全场不说一句话,亮黄的灯光丝毫未变,只到了终曲“Starless”的后半时才切成红色。曲目和编排方式基本不脱近三年三鼓手阵容的巡演范围,可以参考维也纳、多伦多和墨西哥的现场录音。

事前我尽量找了现场录音和视频来看来听,知道了这些大部分都很熟悉的作品会有怎样的演绎,但从第一个和弦开始我仍一直处于震撼与亢奋的状态,应该说是从小到大看过的现场演出里面令我精力最为集中的,没有之一。我第一次听King Crimson的音乐大概是在十五年前,它是培育我审美观的一股极重要的力量。更何况目睹72岁的Robert Fripp就在几米之遥如一尊神像端坐却又飞快地跨弦轮拨、同样72岁的Tony Levin不时切换于贝斯、倍大提琴和stick之间蹦蹦跳跳活力四射——亲见神迹也莫过于此吧。

从现场看,许多曲子的演绎都有了更重型化的趋向。而三个鼓手的配置使得节奏的丰富提高到了空前的程度。主要驱动节奏的是Gavin Harrison,据我观察他也是三位鼓手中唯一使用双踩的,并使用了大量的的小镲片组,加上鼓音色的调校,给整个乐队奠定了比较“现代”的基调。已经在KC浸淫多年的Pat Mastelotto在这个阵容里偏重于各种添加色彩的打击乐;位于中央的Jeremy Stacey则打一些比较传统的部分,同时还得兼顾大量键盘演奏。跟听录音很不一样的一点是,由于舞台上鼓手在前排,我也坐在比较靠前的位置(第6排正中央),鼓的直达声非常明显,整体略炸但是左中右声像分明。这个阵容不仅能够起到在fusion乐队里常见的1鼓手+1打击乐效果,还能够实现我们平时敢想不敢编的非人类演奏,比如快速过鼓的同时伴着持续的吊镲,或者在13/8拍的时候同时有一个同步的hi-hat和另一个永远保持4/4拍的镲。这种polyrhythm是这场演出的一大欣赏点所在。别的玩polyrhythm的progressive/math系乐队非常多,但是他们都只有一个鼓手(摊手)。

即兴的成分不如预想的多,或者说更多的是“半即兴”产物——也许是在某次排练中的灵感,也许是某场演出中尝试而后定型,纯即兴段落被限制得比较短并且和近三年其它有据可考的现场没有本质区别,就连Collins来点standard jazz的小幽默都是一样。成型曲目演绎的齐整度是令人惊叹的,有的时候甚至都弄不清楚哪里是预先编排哪里开始是即兴。

在对录音室作品的演绎里面,我觉得“Neurotica”的变化最为有趣。与那一时期的大量作品一样,1982年的原版带有强烈的Adrian Belew风格:建立在disco音乐基础上的轻佻、幽默、略带扭曲,鼓也体现了Bill Bruford对“正统”爵士乐的热爱。而在现场这就完全变成了一首重型fusion,并且在段落结构完全没有变化的情况下却出现了一种微妙的时序颠倒感。另一比较有趣的是对Starless的演绎:也是完全没有改变任何结构和核心节奏型,却靠音色、声场和细节呈现出一种现代progressive metal的感觉,这只能说他们是超前的,为后辈提供了大量营养。有时侯我听到“XXX超前了时代XX年”这样的话,不免觉得是出自情怀的夸张;直到朝圣King Crimson,方觉说他们超前时代40年也非妄言。

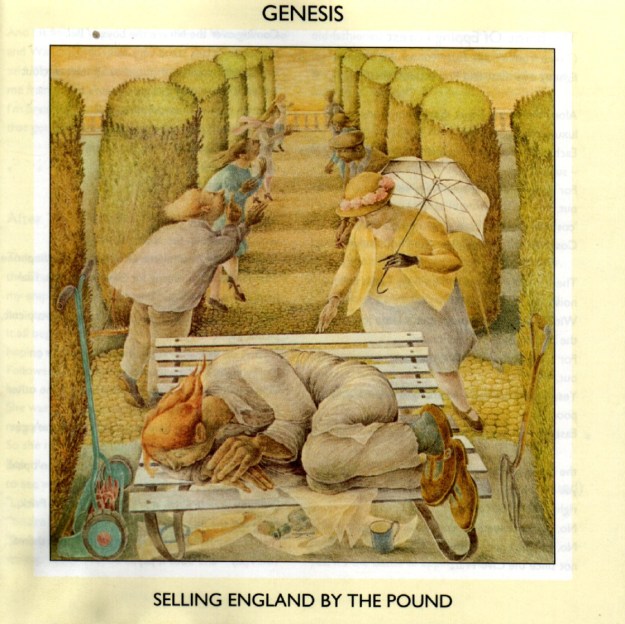

返场曲按惯例是“21st Century Schezoid Man”,按惯例中间extended improvisation,按惯例急收结尾而不是重重地敲下最后一个音。按惯例全体起立掌声经久不息。我前面是一位父亲,手臂上纹着Lark‘s Tongue的封面图腾,带着目测10岁左右的儿子。小伙子从头到尾充满了好奇,希望他在这场party中感到快乐。散场后的地铁站,一位大爷侃侃而谈:1977年我看过John Wetton当主唱时期的King Crimson在利物浦演出(注:原话如此,他应该是记错年份了,1977年 King Crimson处于第一次解散时期 [1]——但四十多年前的事情谁能记那么清楚,毕竟那都已经超过了我活过的年份)今天本来想拉我太太一起来的,可是她不喜欢前卫摇滚,她喜欢Jackson Five和George Michael。”说罢耸耸肩。

总而言之,统而言之,直观的感受是不太好用文字描述的,一定要描述的话只能说我的立毛肌全都抽搐了。理性一点,则还可以说这次现场是一个能够促使我再去认识世界上各种音乐门类的契机。King Crimson可以说是一个音乐素材的集大成者:硬摇滚/布鲁斯/爵士/fusion/迷幻/欧洲古典室内乐/巴托克/印象主义/极简主义/disco/重金属/爪哇传统音乐/非洲传统音乐/英国民谣/序列音乐/自由即兴/噪音实验……这些所有的流派在KC身上达到了一种毫无违和的结合。这种认识/再认识的激情曾经在我身上缺失了很长一段时间,以至于我自以为趣味已经定型,又自以为舒适区足够大、不拓展也无所谓。直到最近一两年,开始尝试学习一些世界各地的民族乐器,并籍着在大学里做博士后工作的契机去学习民族音乐学课程,才意识到自己仍保有相当的好奇,以及将好奇而吸收到的东西付诸应用的可能。例如,课上的参考读物中作为研究对象的日本实验音乐家,像大友良英、灰野敬二、小杉武久、非常階段、Incapacitants [2]……其中有一些早在十几年前就是我的中学校刊《朝花》上如雷贯耳的名字我却昏昏不知,旅日三年也未尝接触,如今才产生情感上的共鸣并能够理性探讨而非故作sarcastic;还有更多从未听闻的或成功(?)或失败(?)的例子。这大概也算是此行及其前后的一点收获吧。

演出场馆Liverpool Empire Theatre对面的St. George’s Hall,仿佛深红之王的宫殿

2018年11月11日于利物浦